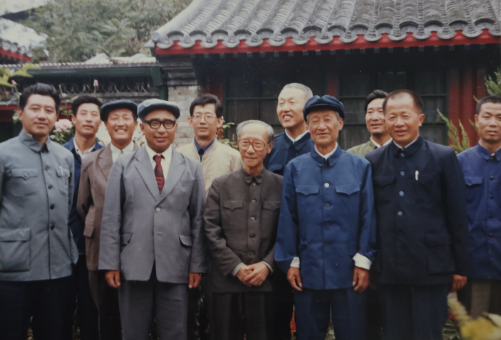

海青采访爱新觉罗启泰先生,与启泰家人合影

一位八十六岁的老人,一张身份证,背后是爱新觉罗家族三百年的历史沉淀与个人命运的曲折流转。

爱新觉罗宗谱网创办人海青近日赴河北唐山,专访了八十六岁的爱新觉罗启泰先生。这位精神矍铄的老人手持身份证,清晰地说道:“我叫爱新觉罗启泰。”

启泰先生的身份证不仅是一个身份证明,更是他执着恢复家族姓氏的见证。启泰老属正蓝旗满洲,是兴祖直皇帝第三子索长阿第四子龙敦的后裔。

一、家族源流,清朝初期的辉煌与衰落

爱新觉罗启泰先生详细回顾了家族历史。他的祖先在清朝初期“从龙入关”,定居北京,居住在京西蓝靛厂的火器营,属于正蓝旗满洲。他笑着说:“可能我们的祖先是炮兵。所以就住在了火器营。”

在北京生活了300年的启泰老家族,也曾经风光无限,在北京东城宝盖胡同拥有房产,“那条胡同里所有的房子都是我们家的,显得挺阔气”。清廷退位使这个“挺阔气”的家庭和所有旗人一样失去了粮饷,断绝了生活来源,过上了悲惨的生活。再加上启泰的三太爷溥杰(和溥仪二弟溥杰同名)嗜赌成性,最后以变卖家产为生(这是当时北京旗人较为普遍的现象)。致使原本较为富裕的家庭顷刻之间变成一贫如洗,无家可归。

家族失去住所后,溥仪的七叔载涛贝勒伸出援助之手,热情地让启泰家族住在自家闲置的西扬威胡同马厩中,因为是本家,也不要房钱。启泰老回忆到此处,仍满含感激之情,启老说,“等我们搬走后,我们家每当过年过节都要买糕点和酒去感谢载涛贝勒的恩情”,那时真正体会到了什么叫血浓于水。

二、迁徙历程,从北京到唐山的岁月

1950年,北京解放后的第二年,政府号召北京市民支援外地建设。启泰的父亲响应号召,从北京前门火车站调到唐山站工作,全家由此迁居唐山。

他回忆当时有两个迁徙途径:一是没有工作和生活来源的城市贫民(其中旗人占大多数)。启泰老回忆去北大荒的就有他家的亲戚和邻居;二是有工作的人积极报名支援外地。启泰的父亲在唐山一直干到退休,把青春全部贡献给了国家铁路事业。

启泰在唐山读完小学二年级至六年级、中学和大学(唐山铁道学院)毕业后在唐山工作。1974年他只身前往内蒙古正蓝旗从事民族教育工作8年,期间曾主动报名参加工作队支援牧区建设,经历了“农(牧)业学大寨”运动。1982年,他调回唐山被安排在市民族宗教事务局工作,一干就是一辈子。

三、民族工作,推动满族文化传承与发展

在唐山民宗局工作期间,启泰致力于满族文化的保护与发展。他协助遵化县(现遵化市)建立了三个满族乡:营房满族乡、东陵满族乡和南新城满族乡,后三个乡合并仍叫东陵满族乡。

他还协助遵化县建立了十几所满族小学和五所满族中学,为当地满族教育事业发展做出重要贡献。在丰南市(现丰南区)下乡蹲点时帮助该市东望马台满族村建立了两个村办工厂和一所满族小学,并请老舍先生的夫人胡絜青为满族小学题写了牌匾。

爱新觉罗启泰请老舍先生夫人胡絜青为满族小学题写了牌匾

1986年,他受邀参加新宾满族自治县成立庆祝大会,目睹了盛大的游行队伍:“女同胞穿旗袍儿,什么红旗袍的一队,什么黄旗袍一队,正镶各四个方队共八个方队,非常壮观,在新宾最让启泰先生感动的是看到了一些没邀请而千里迢迢自己来的满族同胞,当时有数的几家招待所和旅馆都住满了,一些不请自来的族胞只好睡在马路上。问他们为什么来?回答非常一致要看看自己民族几百年从来没有过的盛典,这就是我们民族的精神。当地民宗局局长得知启泰是爱新觉罗家族后裔,还专门派车带他参观了当时还没有修复的赫图阿拉城旧址和永陵。1987年还应邀参加了河北省青龙满族自治县成立大会。

四、恢复姓氏,重归爱新觉罗的艰难历程

启泰祖姓爱新觉罗,清末民初改为“肇”(大尾巴肇),后因文盲多常被误写为“赵”,时间长了就逐渐演变了“赵”,这是启泰的父亲小时候的事。启泰先生认为“爱新觉罗是老祖宗浴血奋战,用无数先人的鲜血和生命换来的,应当珍惜和爱护这个姓”。

在新宾参加活动时,他结识了北京满文书院院长金宝森。通过金宝森和满族研究专家冯其利(虽为汉族但被溥杰先生称为“满族人的好朋友”)的帮助,在首都图书馆和中国第一历史档案馆查到了家族资料,开始了改姓之旅。

他拿着证明材料找到领导,领导又派人去中国第一历史档案馆查证核实开具证明,经过慎重研究决定为启泰先生恢复满族老姓“爱新觉罗”,给了启泰先生一个非常满意的结果,最终后到派出所将身份证成功改回“爱新觉罗”祖姓。他的孩子和孙子也都随之改回祖姓,虽然孙辈“闿”字因打字机无法打印而无奈改用了“凯”字,这是启泰先生的一块心病。后来一次偶然的机会启泰在北京国际饭店见到了金启孮教授,向他请教,金教授说“闿”可以换写成“凯”,并说他的外孙也用的这个“凯”,这回启泰才如释重负。

五、珍贵回忆,与溥仪溥杰的交往经历

1961年,通过载涛宗长的介绍,启泰在北京崇文门旅馆见到了溥仪。他描述溥仪“不像皇上样,就跟普通人一样”,房间与杜聿明同住。

溥仪鼓励他好好学习,“将来为国家做贡献”,并特别称赞启功是“家族最有本事的人”。溥仪当时正在写《我的前半生》,承诺送他一本。半年后收到了这本书,扉页还有怹的亲笔签名,启泰如获至宝。

但后来在文化大革命中,这本书被造反派作为“大毒草”没收,启泰还被贴大字报称为“封资修的孝子贤孙”。

与溥杰的交往源于工作:玉田县营房满族村致富后建了一个农民乐园,他建议改为“民族乐园”并联系溥杰题字。通过北京市民委的协助,溥杰老欣然题写了“驻防营民族乐园”七个金光闪闪的大字,玉田县政协主要领导和统战民宗等部门负责人同启泰一起赴京取题字,大家和溥杰老照了合影,还一起在北海附近溥杰先生题写牌匾的五洲餐厅用餐。

爱新觉罗启泰先生等人与皇弟溥杰合影

六、文化活动,推动满族文化交流与学习

通过参加新宾满族自治县活动,启泰结识了北京满族人士。此后十年间,他每年组织唐山满族同胞参加北京满族活动,并带动富裕的满族村提供资金支持。

他还创办了满文学习班,通过河北省民委主任鞠志强和北京市民委副主任赵书的联系,有唐山市民宗局领导的重视和支持,在满文书院金宝森院长的帮助下,在清东陵举办了一期满文学习班。

学员包括清东陵工作人员、中小学教师和唐山满族同胞等一百多人,效果显著。启泰先生是区政协委员民盟盟员,他巧妙地把政协、民盟和民宗局的工作合而为一,例如,发动市内有民盟组织而各方面条件又比较好的中学支援满族中学,送去物资、派出优秀教师讲示范课,受到了市领导的好评。又如参加政协视察组到一个回族较为集中的企业当场解决了困扰回族职工十几年的伙食补贴问题。

七、家族展望,对爱新觉罗后人的期望

启泰认为爱新觉罗家族“人口众多,分布到国内外,各行各业”,衷心希望所有宗亲都能回到我们的大家庭里来在宗谱上录下自己和家人的名字,感受一下大家庭的温暖;同时也希望有条件的宗亲在一生中至少到我们祖先长眠的地方祭拜一下永远不能忘记我们的老祖宗;我们这个家族历史上就存在不团结的现象,直到今天北京等地依然纠结着“谁是谁不是”的流言。

他指出有人冒充家族成员到处招摇撞骗,如名为“周迪”的人“到处招摇撞骗”,这种行为“把我们的家族形象给抹黑了”。

他希望家族能够更加团结,正视历史,传承真正的满族文化和爱新觉罗家族的传统价值观。

启泰先生的故事是爱新觉罗家族近代变迁的一个缩影。

从北京蓝靛厂到唐山,从正蓝旗后裔到民族工作者,他亲历了家族姓氏的失与得。

他帮助建立满族乡和满族学校,组织满族活动,举办满文学习班,推动满族文化传承。

老人手中那张姓名为“爱新觉罗启泰”的身份证,不仅是对个人身份的确认,更是对一个家族历史与文化传承的坚守。

爱新觉罗宗谱网

2025年9月13日

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved