李中清1 卡梅伦·坎贝尔2 王丰3

(1. 美国加州理工学院 2.美国宾夕法尼亚大学 3.美国东西方中心人口研究所)

(中国人口科学1992年01期)

20年前,中国的历史人口统计学基本上还是一块空白。这方面有用的资料很少,同时一些有用的资料又未得到重视。可以这样说,中国封建帝国晚期的人口,既是现代文明之前数量最大的人口,又是人们知道得最少的人口。如此认识是不无道理的。

新的资料和新的方法已经开始用来解释帝国晚期的人口。其中有两种原始资料和方法特别重要。第一种是家谱,对这些不完整的资料需要用新的分析技术来处理。第二种是家庭户和重要事件的登记册,这种登记册提供了更完整的资料,但是还需要复杂的程序将这些资料联在一起。对上述两种原始资料的初步研究,已经提高了我们对中华帝国晚期人口的认识。

在这篇文章中,我们将对清代人口史中较重要的新资料——宗人府档案进行探讨,并提出我们对这些资料中的一部分所作初步分析的结论。这些档案记录是十分丰富的。我们对这些资料的考察和复制工作还在进行中。更进一步说,我们的分析只是刚刚开始。对这些资料,我们已经复制和校正的记录大约有63000件。我们在本文将集中探讨这些资料,并从中总结一些初步的结果。

一、已获取的资料在人口分析中的优势和局限

表1从皇族谱牒的纵向记录中总结出有关人口统计和社会的资料。与正常的中国民间家谱程序不同,在皇族谱牒中,儿子和女儿被分别记载在不同的卷册中。但资料的类型与编写比较好的民间家谱是相似的。儿子的登记项目中,除了有关父母地位和职业的资料外,还包括他们自己的社会地位、职业和他们所经历的主要活动的时间选择,但却不包括婚姻(非常不幸);女儿的登记项目中包括她们订婚和结婚的选择时间,以及她们丈夫的社会地位和职业。

然而,为了进行中国人口史的研究,需要对皇族谱牒不同于其它原始资料、家谱的或非家谱资料的特征加以说明。

第一,与任何中国民间家谱不同,皇族谱牒包括完整的男性和女性登记。女性的登记显示,最终的总和性别比是100:113 (由前10代23446名男性和20778名女性的总数得来)。这个性别比只比本世纪80年代亚洲人口的自然性别比高一点。相反,即使是中国民间最好的家谱也并不记载所有儿子的主要资料,甚至根本没有女儿的资料。因而,许多关于中国人生育和生育控制的研究,包括溺女婴的研究,需要做一些间接的统计。皇族谱牒可以进行直接的计算,并将为我们理解在一般情况下的溺婴、尤其是胎次类别的生育控制提供重要的方法。

第二,在其他家谱中,要辨别那些在近一百年中出生的人是否还活着,几乎是不可能的,或者只有简单的不完整的记录。在一般家谱人口统计中,被公认的程序是,排除那些出生在上一世纪修谱日期以前的每一个人。皇族谱牒没有这样的问题。不仅重要的资料要被完成,而且对那些在修谱时仍然活着的皇室成员,通过把他们的名字印成红色而不是黑色以示区别。因此,皇族谱牒为男性和女性婴儿、儿童死亡率的详细计算提供了条件。所以这些数据为19世纪晚期和20世纪早期提供了第一手精确的人口统计方法。

表1 清皇族谱牒主线记录中主要的和社会性的数据

*这些数字包括收养;儿子的整个数目为37481。

**贵族头衔和官衔重迭的情况做了一些校正和重新安排。

第三,除了便于理解和具有精确性等优点以外,皇族谱牒还具有规模大和位置明确这些优势。一方面,皇族支派的所有成员被要求居住在清王朝的两个都城中,北京或沈阳。这两个都城也许是帝国晚期拥有文献资料最多的城市。由此,我们甚至将能够把人口背景与各种系列的暂时性的数据,即从这些城市的物价和工钱的历史到温度和降雨量等,联系在一起。另一方面,由于宗室视模庞大,在主线上记载有75000人,在附属线上至少也有这么多,因而,我们可以通过年龄、性别和社会等级以及时点进行分解。这在中国史上是一项非常重要的工作。的确,一旦宗室的整个人口被获得,北京和沈阳的人口历史大概就能被更好地理解,就象在其它现代文明以前的城市所出现的情形一样。

当然,皇室谱牒资料的利用也有局限性。我们需要在没有作记录、不正确的记录和从19世纪中叶以来不断增加的不完整的、有时不连贯的问题之间加以辨识。有些问题如未作记录和记录不准确,是数据中本来就有的;另一些问题如记录不完整和不连贯,正处在被补救过程中。

关于未作记录的问题。从表1中我们可以看到,谱牒中没有记载媳妇的婚姻年龄、婚姻时间和婚姻持续的过程,也没有她们死亡的年龄。并且,虽然有一些关于已婚女儿的死亡和其婚姻持续时间的资料,然而这些资料太少以至不能被利用,18世纪中叶以后尤其如此。表2以10年作为一个出生组,总结出从1640~1910年有关的人口统计数据。很明显,作为18世纪改革的一部分,宗人府改变了对女儿的记载标准,一旦女儿嫁到宗室以外,她们的死亡日期将不再被登录。结果,到19世纪中叶,所有女儿中90%以上有出宗日期。与此同时,那些被报告死亡日期女儿的比例降低了近一半,即从1720~1729年出生组的96%下降到1740~1749年出生组的53%。这些缺少的项目影响我们计算儿子的婚姻指数,女儿的年龄别生育率历史,以及已婚女儿和媳妇在内的妇女死亡率。这些漏掉的变量,有许多可以在宗人府的其它记录中被找到,如婚姻和家庭登记。但这必须由将来的研究来完成。并且,我们可能绝不能重构那些嫁到宗室以外女儿的死亡日期。

表2 按清代皇族(主线)出生组划分的人口统计数据

注:这个表包括现在所能得到的所有12代人的数据,不包括收养者。我们漏掉许多有关11代和12代女儿的资料。参见附录细目。

关于不正确的记录。我们遇到的不正确记录中最大的问题是10年一次的堆积现象。图1和图2概括出清皇族(主线)的年生育数和死亡数。很清楚堆积是两个事件影响的结果,即在皇族谱牒的修纂之间有10年的间隔。虽然这些问题对人口统计数据完整性的影响不大,但是在我们着手进行系列分析之前,将需要对这些错误之处作相当大的调整。

关于未完成的记录。未完成的记录可能更容易被校正过来。这有两个主要因素。一方面,正象我们在附录中所描述的那样,对最后两代人,我们只掌握着部分的记录。我们漏掉了孩子的数字,特别是女儿的数字。的确,由表2我们可以看出,从19世纪中叶开始,女儿数字正在从我们的记录中漏掉。这些漏掉的数字完全来自最后两代人。因而,我们将我们的几项计算限制在前10代人中间,而从最后两代中去掉17000人。

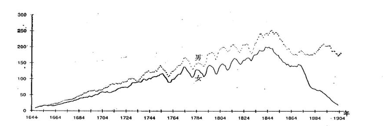

图1 清皇室年出生数量

图2 清皇族年死亡数量

另一方面,从18世纪开始,我们还漏掉许多儿子的死亡资料。在表2,缺乏死亡数据的儿子的比例从1710~1719年出生组的1%增加到1760~1769年出生组的10%,1810~1819年出生组的20%,1850~1859年出生组的40%和1880~1889年出生组的75%。在19世纪晚期和20世纪早期,这些靠后出生组的儿子中有许多人在人口登记时还活着,但是由于在缩微胶片上红色与黑色没有区别,我们还需要识别并作相应地处理。我们还不能确定哪些人的说明漏掉了,哪些人还活着。

关于不连贯的记录。对于不连贯记录,我们最终的限制主要是数据处理问题。我们仍在进行清理和连缀记录的工作,已经构造出详细的婚姻和生育历史。当然,这一过程中的许多工作可以由机器来做。现在,在已掌握的63000人中,我们可以把95%的已婚儿子的记录与他们作父亲的记录连系起来。可是,我们只能把在儿子档案中母亲的70%与女儿档案中的母亲连系起来。这些漏掉部分中的一些与没有孩子的父亲,或者与只有同性别孩子的母亲的结果有关。还有一些是我们在校正过程中出现的错误导致。因而,在第六部分,我们排除了任何从初步分析中所得出的有关生育率和家庭计划指数的不成熟结论,而集中在年龄组和阶段死亡率的分析上。

二、初步的分析结果

溥仪是清王朝最后一个皇帝。他实际是第一位根据这些档案数据进行人口统计的人。他在自传中说:我曾经根据在1937年编辑的皇室“谱牒登记”和由我的兄弟和姐妹提供的有关我所在的爱新觉罗支派的资料作过计算。其中34%的儿童死在清代,10%死在民国。1949年解放以后的10年中没有一个人。整个爱新觉罗支派的人口数量没有什么变化。这是由于我和我父亲这两代的男孩和女孩中,约45%死于童年,更多的在2岁以下。

溥仪的结果可能并不精确。总之,他被培养成一个皇帝,而不是一个人口学家。然而,他的结果确实暗示了家谱作为人口史研究原始资料的潜力。

幸运的是,我们今天能够从整体上去研究家谱。在这一部分,我们提出我们对家谱所作研究的初步结果。这些结果是为了说明家谱作为人口分析资料的价值,并且提供一个皇室人口统计方式的概貌。

(一)时间趋向

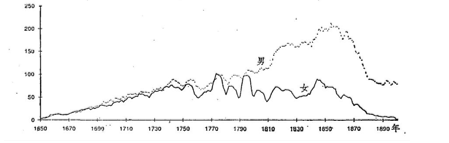

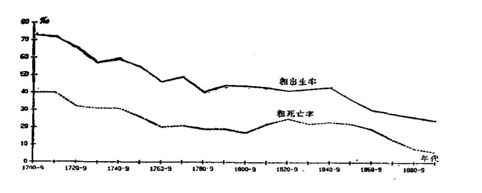

在图3,我们首先开始以10年为一个阶段概括1700~1900年的粗出生率、粗死亡率状况。我们把这个分析限制在男性范围中。正象我们在前面所提到的,许多妇女结婚后便从我们的观察系统中消失了,在19世纪尤其是这样。因而,在这个阶段,象对待男性那样,把女性的死亡和人年列表处理是不可能的。所以,我们所作的生育率只包含着由男性人年划分的男性出生状况,同样,死亡率也是指男性人年来划分的男性死亡状况。

18世纪初,皇室男性人口以高粗出生率和高粗死亡率为其特征。这些比率在随后的10年开始下降,18世纪后半叶显得稳定。19世纪初,粗死亡率开始突然上升,然而生育率保持稳定。时间推移的主要影响是,生育率和死亡率之间不同的增长率在这两个世纪是稳定下降的。

至少可以这样说,男性出生率下降的部分是由于年龄结构变动的结果。图4显示了两个有代表性阶段所记录的男性人口的年龄分布。在1700~1719年,所记载的人口还主要由年轻人所组成,以至大多数成年人处在生育率最高的年龄组。然而到1800~1819年,大龄男性增加的部分少于多产年龄组,由此导致了粗出生率的减少。

图3 清皇族男性自然变动

图4清皇族男性年龄结构

男性出生率的下降还影响到男性婚姻状况的变化。按照图5,每个已婚男子所拥有妻子的平均数量从最多时的5个以上,稳定下降到每个儿子只有一个妻子。至今对于这一点我们还不清楚,即过量占有妻子的比例是由于寡妇再婚,还是由于一夫多妻制。男性只要具有生物性的能力,普遍的再婚将使其生育率提高。一夫多妻制打破了只有一个妻子情况下的限制,增加了男性的生育率。

然而,用妇女婚姻的变化来解释男性生育率的变化显然是不可能的。按照图5,女儿婚姻平均年龄的变化大多数发生在17世纪后半叶。这以后一个较长期的趋势是,婚姻年龄变得较高。18和19世纪,妇女的婚姻在20~21岁之间。然而在出生率下降期间,妇女婚姻年龄是稳定的。

粗死亡率最显著的特征处在18世纪后半叶的低死亡率阶段。婴儿和儿童死亡率的下落至少是这一时期死亡率降低的部分原因。图6的阶段预期寿命表明,1760~1809年间的出生预期寿命比这之前或之后的年份高5~10岁。在别的年龄段的预期寿命则相对稳定,这表明年轻人和成年人的死亡率在我们所观察时期的大部分阶段,并未发生变化。总和死亡率的大多数变化,很明显受到5岁以下死亡率变化的制约。

图5 清皇族婚姻状况

*结婚女儿是指出生组婚姻的平均年龄,儿子的妻子是那些至少活到20岁出生组儿子的平均配偶数。

儿童的低死亡率特别显得与18世纪后半叶的低粗死亡率和高出生预期寿命有关。图7显示了从1660~1900年男女性婴儿和儿童的死亡率。从1760~1840年,婴儿死亡率的性别差异显得很突出。表2中这一时期以前和以后所登记的出生性别比的不平衡表明,在其它阶段实际上有未登记的死亡婴儿。很显然,如果这些死亡被登记了,那么,他们将揭示出在1760年前和1840年后具有相似的性别差异。

图6 清皇族男性期望寿命

*这个计算里所有的预期寿命是阶段预期寿命。并且这个计算排除了收养者和那些出生在1820年前而没有死亡日期记录的儿子。

(二)死亡年龄问题

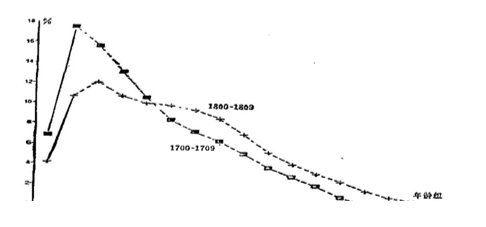

与男性死亡率相比较,女性死亡率在出生后的第一个月稍微高一些。实际上,出生第一个月内的不同,解释了婴儿死亡性别差异的许多问题。图8按月划分了婴儿死亡率。按照图8所示,女婴出生后第一个月的死亡率比男婴比率高3倍。

当然,在自然条件下,未满月婴儿死亡性别差异表明对女孩有利的倾向,而不是相反。在出生婴儿第一个月内的这种较高的非自然性差异,强烈地表现出皇族成员中实行了性别选择的溺婴。同时,在以后几个月这种严重差异的消失表明,如果皇族成员将女孩抚养至满月,那么,他们对待这个女孩的态度会同对待他们的儿子一样好。

从第二个月到第十二个月,婴儿死亡率的上升是不寻常的。这个问题可以表现出中国照料孩子传统的影响。这些习俗是与尽可能把婴儿与外界隔离开来相一致的。隔离和延长哺乳期的结合可以使中国婴儿暴露在外界疾病传播媒介下的年龄,要比其它社会晚。第十二个月的高峰死亡率表明,婴儿在1岁时最有可能被暴露在外界环境下,也许通过穿衣,或者是开始食用固体食物等等。

图7清皇族婴儿和儿童死亡率

*这个计算不包括收养者、出生在1820年前而没有死亡日期记录的儿子和既没有死亡日期又没有婚姻日期登记的女儿,所提供的比率是指所有在1岁内死亡的可能性。

图8 按月份划分的清皇族婴儿死亡率

死亡的性别差异并不限于婴儿。事实上,他们也表现在年轻的成年人中间。图9构划出出生在1640~1739年间的男女性按龄死亡概率。这些年龄组的死亡记录是完整的,但不包括在婴儿阶段死亡的女性和从未被登记者。在这些组别中,儿童和年轻人的性别不同是很小的。然而,从15到30岁,女性死亡率比男性高,这很可能是难产死亡。

然而,图9的死亡率有一个交叉。妇女的死亡率从30岁到60岁比男性低。实际上,在这个年龄段男性的死亡率比女性更高。男性较高的死亡率也许是由于男性中较高的呼吸系疾病所致。中位年龄的差异实际上也是如此显著,即女性在预期寿命40岁的中位年龄为24.6岁,可是,男性在同一预期寿命时的中位年龄是17.7岁,其间之差接近7岁。

(三)与其它历史人口的比较

为了对我们所作的死亡结果进行更进一步的审视,我们现在转向对两个别的历史人口的比较。第一个是19世纪中国辽宁农村的人口,第二个是另一个贵族人口,英国贵族人口。这些农民是值得注意的,因为他们是贫穷的农村人口,相反,皇族人口很显然是富裕的城市人口。英国的贵族也是值得注意的,因为他们象中国皇族一样,是一个高贵者阶层。尽管二者生活在不一样的文化背景中。

图9 清皇族男性和女性分年龄组死亡率

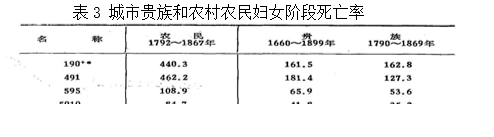

皇族婴儿和儿童死亡率显得比辽宁农村要低,女性尤其如此。按照表3,皇族女孩差不多有半数死于20岁以下的几乎每一个年龄段。我们设想,皇族女孩所受到照料要比辽宁农村女孩好得多。正如我们在前面所提到的,皇族女孩只要活到1岁便不会遭受特别的性别忽视。相反,表3中年轻的农村妇女比相同年龄段的男性有更高的死亡率。

表3 城市贵族和农村农民妇女阶段死亡率

*190对农民来说是溺女婴的影响和通过与模型生命表比较而提出的自然死亡的统计结合。资料来源:农村人口数字来自清官方陪都沈阳的北郊区。

皇族溺女婴现象显得不如辽宁农村严重。与图8已登记的男女性第一个月的比率比较表明,皇族中所有出生女孩差不过1/10是溺婴的牺牲品。然而在辽宁农村,据统计,所有女孩的1/5到1/4由于溺婴而在1岁内死去。

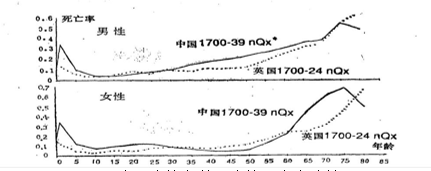

相反,城市生活的环境影响了皇族成年人的死亡率。这个发现是与历史上的欧洲结果一致的。在那里,一般情况下城市的健康比农村差。图10显示,城市20岁后的男性死亡率一直比农村高。这种差距随着年龄的变化而稳定地加宽。由此表明,城市生活的消极影响是不断累积的。在以后年龄段的高死亡率很可能是流行病存在的反映,特别是象肺结核这样的呼吸系疾病。

图10 中国城市贵族与农村农民男性阶段死亡率(1790~1870年)

图11显示,在10岁以下30岁以上,清皇族男性死亡率比英国贵族高。这两种人口都是贵族阶层。因而,用生活水平来解释30岁以上死亡率的不同是困难的。已给出的中国贵族大部分是城市人口,而英国贵族可能分散居住在英国各地。这种不同极有可能是城乡死亡率不同的产物。差异是如此明显,以至英国贵族男性出生预期生命比清代皇室高10岁。

女性的状况不如男性清楚。在图12中,比较了清皇族和英国贵族的死亡率,由此揭示出二者在30岁和60岁时有交叉。与皇族男性相反,皇族女性在5~30岁的死亡率实际比英国贵族高;而在30岁到60岁时出现相反的情形,清皇族妇女死亡率比英国贵族低。

图11中国贵族和英国贵族死亡率比较

*n9x的意思是在5年以内死亡的可能性。仅有的例外是在0岁的皇室人口(190),它是指1岁之前和1岁死亡的可能性。(491)指5岁以前死亡的可能性。

关于女性的这个有趣问题可能反映了清皇族和英国贵族间在妇女待遇方面的不同。我们可以推测种种可能的解释。一个可能性是,皇族年轻的妇女相对于老年妇女来说处于一种不利的地位。妇女在20岁时即将结婚进入他们丈夫的家庭,可能忍受十分严厉的姻亲控制,以至影响她们的死亡率。

这二者中间,皇族妇女的最后生育平均年龄很可能比英国贵族年轻。因而,即使清皇族妇女的死亡背景可能较英贵族高,然而35岁以上的皇族妇女都可以较早地免去难产死亡的威胁。这种解放的有利影响可能持续到育龄的结束。当然,对于这一点,我们所做的只是一种推测。

三、结论

清代皇族成员尽管是至高无上的,并且拥有优越的生活条件及显赫的社会地位,但是,他们至少在一个方面表现出与历史上别的中国人一样的特征。他们也在实行性别选择上的溺婴。在皇族中普遍的溺婴现象表明,溺婴实际上在更广泛的社会和经济阶层中实行,而不象我们以前所认为的那样。那种把溺婴行为局限于危机时期的贫困行动的看法,现在显得是站不住脚的。

在我们还必须确定这些发现的典型性程度时,我们注意到,由于皇族规模之大,它包括了形形色色、拥有广泛经济地位的人口。并且,有关别的社会中贵族人口的类似研究一直基于远为窄小的人口群体,证明了无论在人口行为的规模和人口变化的时间选择上,进行大范围的研究是十分重要的。我们确信这项研究将作出类似的贡献。

我们可以期望使用尚未开发的资料最终得到更为详细和准确的皇族死亡率状况。在皇族档案中,有关死亡率和死亡原因的详细数据是能够得到的。通过把这些医疗数据与人口和社会数据联系起来,我们将能够找出皇族死亡状况背后的推动力量。因而,我们将不仅能解释皇族死亡的年龄状况,而且还能解释这个时间之外的死亡趋势和波动。如果皇室确实具有典型代表性,就象我们的初步结果的表明的那样,那么,我们将能够把这些结果扩展到清代社会的其它方面。

附录:清朝12代皇族谱牒

第一代:先祖塔克世,觉昌安第五子,共5个儿子,没有女儿。

第二代:太祖努尔哈赤,塔克世长子。37个儿子,35个女儿(这里的儿子和女儿数指谱牒中所收录的一代人,下同)。

第三代:太宗皇太极,努尔哈赤第八子。137个儿子,133个女儿。

第四代:世祖顺治皇帝,皇太极第九子。466个儿子,386个女儿。

第五代:圣祖康熙皇帝,顺治帝第三子。1375个儿子,1039个女儿。

第六代:世宗雍正皇帝,康熙帝第四子。2494个儿子,2121个女儿。

第七代:高宗乾隆皇帝,雍正帝第四子。3617个儿子,3085个女儿。

第八代:仁宗嘉庆皇帝,乾隆帝第十五子。4719个儿子,3809个女儿。

第九代:宣宗道光皇帝,嘉庆帝第二子。5611个儿子,4601个女儿。

第十代:文宗咸丰皇帝,道光帝第四子。6335个儿子,5567个女儿。

第十一代:穆宗同治皇帝,咸丰帝第二个和仅有的长成人的儿子。

第十一代:德宗光绪皇帝

第十二代:溥仪

最后两代有两个主要问题:第一,儿子记录中将“载”(第十一代)和“溥”(第十二代)的儿童混在一起而把代次搞乱了。第二,女儿记录是不完整的,相对于12681个儿子,女儿只有4660个。

供稿:边溥哲

匿名用户

匿名用户