清代满洲的堂子、宫廷和民居,都竖有神杆。这是满洲敬神观念物化的表征。它的象征性之朴素内涵,被裹饰以模糊性之神秘外衣。致其缘起难辩,祀神不明,诸说纷呈,為疑传信。鉴此,兹对满洲神杆,略作稽考探源。

满洲神杆之缘起与神杆所祀之主神,乾隆十二年(1747)满文《钦定满洲祭神祭天典礼》和乾隆四十五年《钦定满州祭神祭天典礼》俱未载明。大学土阿桂、于敏中关于《满洲祭神经天典礼》之《跋语》, 虽称本书“详溯缘起”、“稽考旧章”,但于满洲神杆,亦无溯考片 语。然而,满洲神杆之缘起与神杆所祀之主神,史册诸说,概言有四:

其一,祭长矛。清福格《听雨丛谈》第一卷载:“神草式如长矛,又有刻木为马,联贯而悬于祭所者,应是陈其宗器以亦武功。”满洲的先民,长弓马,善骑射,福格推论论释其为骑射观念物化之表征。但是,满洲部民驰骋骑射之时,弯弓发矢而不挥舞长矛;长矛不是满洲之主要兵器。仅此一点,可证神杆所祭并非长矛,可见福格系为附会之言。

其二,祭参捶。清黄维翰《呼兰府志》第十卷载:“满洲初以采参为业。杆,采参之器也。”满洲先民虽有采集经济,但不以采参为业。建州女真以人参入贡并同中原贸易时在明朝,但神杆起源更早。且《呼兰府志》成书于宣统年间,由近人黄维翰纂修,于满洲神杆,末溯源详考。而从语音学上说,参棰与神杆相差甚远。人参的满文体为orho da,神杆的满文体则为somo i moo,二者满语文音义不相联系。虽然参须的满文体为solo,与somo语音相近;但是参须同挖参的棒棰、祭神的杆子,并无必然的联系。况且神杆的形状,亦不相似于采参之器(后文另述)。仅上所列诸点,可证黄氏为附会之言。

其三,祭社稷。清震钧《天咫偶闻》第二卷裁:“堂子在东长安门外、翰林院之东,即古之国社也。所以祀土谷,而诸神附焉。中植神杆,以为社主。谙王亦皆有陪祭之位。神杆即‘大社惟松、东社惟’之制”。祀土神和谷神,汉俗历史久远。《白虎通·社稷》载:“人非土不立,非谷不食。土地广博,不可遍敬也;五谷众多,不可一一祭也。故封土立社,示有土尊;稷五谷之长,故立稷而祭之也”。明京师有社稷坛,清都北京,沿袭明制,敬祀土谷之神,何必另建堂子。且堂子东南隅有上神殿,祭招尚锡神——田苗之神,即“为田苗而祀”①。仅上所述诸点,可见震钧为臆断之言。

其四,祭天弯。清姚元之《竹叶亭杂记,第三卷载:“主屋院中左方,立一神杆,杆长丈许,上有锡斗,形如浅椀。祭之次日献牲,祭于杆前,谓之祭天”。它书亦载;“或云立杆祀天地,以高为贵,取其上与天通”。②所谓神杆高贵,上与天通,以其祀天,似为合理;但缘起未察,祀神闋考,立论无据。

上列四说,概未缕述满洲神杆之缘起,亦未阐明神抒所祀之主神。下面依据历史典籍、祭杆仪注、神杆图形、满文原意、神话传说、实录记载、享神祭品、文献载记、祭祀季节和祭招神辞,对满洲神杆之缘起和神杆所祭之主神,分作十点,进行考源。

第一,历史典籍。祭祀神杆,起源甚早。《后汉书·东夷列传》初载神杆:

“常以五月田竟祭鬼神,昼夜酒会,群聚歌舞,舞辄数十人相随,蹋地为节。十月农功毕,亦复如之。诸国邑各以一人主祭天神,号为‘天君’。又立苏涂,建大木,以县铃鼓,事鬼神。”③

上文所述,祭祀之主神,号为“天君”;祭祀之时间,五、十两月;祭祀之器用,“立苏涂、建大木”。《三国志·魏书》释云:“苏涂之义,有似浮屠。”④西晋陈寿撰《三国志》时,佛教在中原始盛。但东汉时佛教初传中国,主要在中州洛阳一带,末及徼北之地。“苏涂”与“浮屠”音训,实屑附会,未可征信。但金粱释为:“满语称神杆为索摩,与苏涂音亦相近。”⑥似属穿凿附会。然而,所立大木即神杆,非祭土谷。同书《挹娄传》载记可为佐证:

“处于山林之间,土气极寒,常为穴居,以深为贵,大家至接九梯。好养豕,会其肉,衣其皮。……种众虽少,而多勇力,处山险,又善射,能发入人目。弓长四尺,力如弩。矢局,长一只八寸,青石为,皆施毒,中人即死。便乘船,好寇盗,邻甲畏患,而卒不能服。”⑥

上文满洲先民处山林、好养猪、又善射、便乘船的记载,可见其以渔猎畜养为衣食之源,而未见其敬招土谷之神。挹娄等敬祀所立之大木,虽其时史籍载述疏略,但后来仪注记载较详。

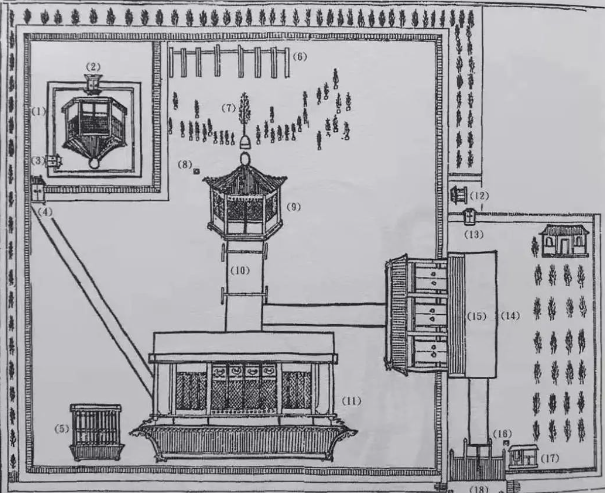

第二,祭杆仪注。堂子立杆大祭,仪注规定详细。《钦定满洲祭神祭天典礼》记载:

“每岁春秋二季,堂子立杆大祭所用之松木神杆,前期一月派副管领一员,带领领催三人、披甲二十人,前住直隶延庆州会同地方宫,于洁净山内砍取松树一株,长二丈,围径五寸,树梢留枝叶九节,余俱削去,制为神杆。”⑦

上述满洲祭杆仪注可见,满洲神杆为采置大树所制,树梢留九节枝叶,涂上神秘之色彩。萨满教后受佛教影响,认为世界分作三界:“上界为诸神所居;下界为恶魔所居;中界尝为净地,今则人类聚殖于此”。⑧上界有九层天,留枝叶为九节,取数为九,以示象征。但是,练去神抒上九节枝叶的神秘色彩,神杆原形,昭然若揭。

第三,神杆图形。清代满洲神杆原形,钦定典籍裁结详明。经过溯缘起、考典籍、询故老、访土人,精核而成书的《钦定满洲祭神经天典礼》其第六卷《祭神祭天器用形式图》所绘,堂子亭式殿前中间石上竖立之神杆为一株神树;“次稍后两翼分设,各六行,行各六重”。⑨石座上竖立之神杆,亦俱为一株株神树。上引神杆图形为神杆原系神树,提供了确凿的形象史证。满洲神杆的满文原意,则提供语言学的例证。

第四,满文原意。满洲神杆的满文体作somo或somo i moo。moo一词,《清文鉴》释之为树、杆。somo一词,《增订清文鉴》、《五体清文鉴》、《清文补汇》等均释其为“还愿神杆”,《清文总汇》则释之为“满洲家还原文的杆子”。在这里,somo一词原含有祭祀之意其词根当为so。例如:满语将还愿撒的米称之为soca ;《五体清文鉴》将求福设祭的果饼载之为sori(efen)sahambi;《清文总汇》则将还原时先细切取对汤供的肉即“小肉”⑩,写作soro yali。以上soca、sori、soro,都合有共同的词根so,可见so含有祭招之意。然而,so逐渐演化作somo,使somo成为复合词。somo或为soro与moo演化而成之复合词。其中,moo一词,前面已释,意为树、杆;而soro一词,或为动词sombi之形动态。sombi一词,原意为祭祀。如《五体清文鉴·祭祀类》有falan sombi,汉意译为“祭场院”。《清文总汇》则释之为“秋成粮食收完后,用饽饽麦食去打粮食场院子里祭祀”。(11)其复合之过程,或缘于soro之ro,与moo,二词之词尾元音雷同,在语言流变中,ro弱化为r,后来元音o逐渐消失;而且oo在口语中简读为mo——soro moo便逐渐复合成为somo。由上可见,somo或somo i moo,虽其后来称之为神杆、祭杆,但其初始之意为神树、祭树。神杆满文的原意,神杆仪注的图形,二者吻合,相互印证。

以上资料,可以充分证明,满洲神杆缘起神树。然而,满洲祭把神树,因其栖息神鸟——乌鹊。满洲视乌鹊为神鸟,为图腾,为保护神。这在满洲的神话中,能够找到它的影子。

第五,神话的传说。满洲流传的乌鹊神话传说,兹摘选神鹊淘朱果、神鹊救凡察和神鸽敌罕王三则,引录如下。

一则,神雀御朱果:

“有布库里山,山下有池日布尔湖里。相传有天女三:日恩古伦、次正古伦、次佛库伦,浴于池。浴毕,有神鹊衔朱果,置季女衣。季女爱之,不忍置诸地,含口中。甫,被衣,忽已入腹,遂有身……佛库伦寻产一男,生而能言,体貌奇异。及长,母告以吞朱果有身之故。因命之日:汝以爱新觉罗为姓,名布库里雍顺。”(12)布库里雍顺遂成为传说的满洲始祖。

二则,神鹊救凡察:

“布库里雍纯之族,有幼子名范察者,遁于荒野,国人追之。全有神鹊止其首,迫者遥见,意人首无鹊栖之理,疑为枯木,遂中道而返。范察获兔,隐其身,以终焉。自此后世子孙俱德鹊,诫勿加害云。”(13)布库里雍顺后世之族,在乱中被杀,唯幼子凡察赖神鹊庇佑,使满洲世系绵延不断,故敬鹊以德、以祖、以神。

三则,神鹊救罕王:

“罕王的战马已死,只好徒步逃奔,眼看追兵要赶上。左在危难之时,忽然发现路旁言一棵空心树。罕王急中生智,便钻到树洞里,恰巧飞来许多乌鸦,群集其上。追兵到此,见群鸦落在树上,就继续往前赶去。罕王安全脱险。”(14)

上述三则满洲神话传说,表明乌鹊对满洲史上三位英雄——布库里雍顺、凡察、努尔哈赤,都有神佑之功。由此可见,满洲先民崇敬乌鹊,而奉之为图腾、为神鹊。

第六,实录记载。万历二十一年(1593),叶赫等九部联军进攻建州。此役,实为建州决定死生之战。战前,《满洲实录》第二卷载:

“太祖闻之,遣兀里堪东探。约行百里,至一山岭,乌鸦群噪,不容前往。回时,则散;再往,群鸦扑面。兀里堪遂回,备述前事”。

实录记载与神话传说都表明,满洲的英雄与部民,遇到危难之时,总有神鹊救驾。因此,乌鹊成为满洲的保护神,并受到满洲的岁时祭品供献。

第七,享神祭品。神杆大祭时的祭品,供经祀之主神所享用。《钦定满洲祭神祭天典礼》坤宁宫仪注载述祭品:“以颈骨穿于神杆之端,精肉及胆并所洒米,俱贮于神斗内,立起神杆。”(15)堂子立杆大祭仪注也载述同上的祭品:“以颈骨穿于神杆之端,精肉及胆并所洒米,俱贮于神斗内,立起神杆。”(16)祭品中的猪肉、猪胆、米谷等,正是乌鸦所食之物。乌鸦之栖食,《动物学大辞典》载:

“栖于近村之树林,多群居,能杂食而甚贪,常在垃圾间觅食谷物、果实、昆虫、厨屑等。”(17)

老罕王

上文中的“厨屑”,包括谷物、肉骨。明徐守铭著《乌赋》,有“饲其丹肉群飞”(18)之句。仪注享神之祭品,恰为乌鸦所喜食。从仪注所载祭品来看,神杆敬祀之神为乌鹊。

清人杨宾的《柳边纪略》,目睹满洲民间神杆祭祀之祭品载:“祭时,著肉斗中,必有鸦来啄食之,谓之神享。”(19)

由上可见,神杆祭品所享,实为神鸟乌鹊。清代历史文献,俱作相同记载。

第八,文献载记。清人笔记掌故之书,神杆所招之载,为乌鹊。举一例,姚元之《竹叶亭杂记》第三卷记载立杆大祭的祭品及其享神:

“其锡斗中切猪肠及肺、肚,生置其中,用以饲鸟。盖我祖为明兵追至,匿于野,群鸟覆之。追者以为乌止处必无人,用是得脱,故祭神时必饲之。每一置合,乌及鹊必即来共食,鹰鹤从未改下,是一奇也。锡斗之上、杆梢之下,以猪之喉骨横衔之”。

神杆祭祀之主神为乌鹊已明,但乌鹊啄食祭品猪胆及肺、肚、肉时”,喜食腐肉又比乌鸦凶狠之鹰鹊“未敢下,是一奇”。其实并不奇,招鸟的季节是一个原因。

第九,祭祀季节。满洲堂子立杆大祭,每年春秋举行。祭祀时间,不缘农事。《后汉书·东夷列传,载,春以农田竞祭鬼神,秋以农功毕复如之。其时满洲先民,不以农作为本,而以渔猎为生。汉人为中原农耕文化,故以春作 秋获比附满洲先民祭祀之期。前已考释,春秋二季,神杆所招,实为乌鹊。乌鸦每年春秋群飞噪鸥,觅食甚急。此缘于乌鸦之习性:

“常在垃圾间觅食谷物、果实、昆虫、厨屑等,饱后则以余食藏于屋瓦及草际,以土草等蔽之。冬季将雪,觅食尤急,此时性颇勇敢,不畏人而群噪;初夏以枝叶营巢,于树上产卵。”(20)

每年春秋二季,乌鸦觅食尤急——十月贮食过冬,五月则寻食词雏。《大戴礼记·夏小正,的“十月黑乌”和《本草纲目·慈乌释名》的“冬月尤甚”(21),都同乌鸦上述习性攸关。乌鸦每年春秋群噪觅食,故于春秋立杆以饷祭之。祭时,群乌蔽天,争啄祭品。至于鹰鹤,亦远翔之。所以,从神杆立祭季节来看,神杆所祀之神为乌鹊。乌鸽被满洲尊奉为保护神,祈求其神佑部民嘉祥而康寿。祭祀神辞,提供证据。

第十,祭祀神辞。满洲堂子立杆大祭时,萨满敬颂《祝辞》曰:

“今敬祝者:贯九以盈,具八以呈。九期届涝,立杆礼行。爰系绳索,爰备桨盛,以条于神灵。丰于首而仔于肩,卫于后而护于前,界以嘉详兮。齿其儿而发其黄兮,年其增而岁其长兮,根其因而身其康兮。神兮祝我,神兮佑我,永我年而寿我兮!”(22)

上述神辞,祈旨在于:年增岁长,人丁兴旺,根深叶茂,儿孙满堂,康健长寿,合族嘉祥。

可见满洲视乌鹊为保护神。与此不同的是,祭马神《祝辞》反映满洲另一种心态:

“今为所乘马敬祝者:抚脊以起兮,引鬣以兴兮,嘶风以奋兮,嘘雾以行兮;食草以壮兮,啮艾以腾兮,沟穴其弗蹈兮,盗贱其无攖兮!神其祝我,神其估我!(23)

祭马神的《祝辞》,则道出祭者与马攸关之青草、畜疾、沟壑、盗贼的关切之情和祈佑心态。

上引祭神杆与祭马神的《祝辞》,两相比较,探微祈旨,可证满洲藉堂子立杆大祭,祭祀栖息于神树上之乌鹊,以祈求其对满洲部民之神佑。

综上,从历史典籍、祭杆仪注、神杆图形、满文原意、神话传说、实录记载、享神祭品、文献载记、祭招季节和祭祀神辞十个方面的资料分析考释,似可得出如下几点结论:

第一,满洲神杆之缘起,神杆象征神树,锡斗供乌栖食,祭品则祀享神鹊。它缘起于满洲先民,居处山林之间,以乌鹊为图腾,为神乌,为保护神。

第二,满洲神杆祭祀之主神,是栖食于神树上的神鸟——乌鹊。杆上悬斗,以盛肉米,祭享神鹊。

第三,神树、神鸟均为天授,树梢通向天,乌鹊翔于天,所以立杆大祭也是条天。后定制神杆上留九技,象征九天,以附会萨满教天穹观之宗教哲学理念。

第四,神杆象征兵器之长矛、采参之棒捶、土谷之社程和玄理之苍天等说,均无历史学与文献学、语言学与民俗学、人类学与宗教学之资料相征,实非满洲原意,而届后人附会。

总之,满洲的神杆,缘起于满洲先民祭祀神鸟乌鸦,每年春秋,乌鸦群噪,设肉、米于斗中以享之。尔后缘习成礼,岁时招享乌鸦。这就是本文满洲神杆祀神考源之结论。

(作者:阎崇年 红缨满洲发表)

注释:

① 阿桂、于敏中:《奏折》,《钦定满洲祭神祭天典礼》,卷首,第2页,辽海丛书本。

② 黄维翰纂修:《呼兰府志》第10卷;第13页,宣统刻本

③⑥ 《后汉书·东夷列传》,中华书局,1965年。第85卷第2819页;第85卷第2812页.

④ 《三国志.魏书》,第30卷第852页,中华书局,1956年。

⑥ 金梁,《奉天古迹考》第2页,自刊本。

⑦(15)(18)(22)(23)《钦定满洲祭神祭天典礼》,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书抄本,第三卷第18至19页,第1卷第45页;第3卷第49页,第3卷第26页;第4卷第16页.

⑧ 徐珂:《清稗类钞》第5册第1984页,中华书局,1984年。

⑨ 吴长无《宸垣识略,第5卷露88页,北京古籍出版社,1981年。

⑩(11) 《清文总汇,光绪副本。第6卷第14页,第12卷第16页。

(12)《清太祖高皇密实录》第1卷第2页,中华书局,1986年.

(13)《清太祖高里密实录稿本三种》甲种,第3页,史料整理处影印本,1933年.

(14)阎崇车:《努尔哈赤传》第25页,台湾文史哲出版社,1992年。

(17)(20)杜亚泉等编:《动物学大辞典》,商务印书馆,1932年。第1036页,第1037页。

(18)(21)《古今图书集成·禽虫典》,第22卷《乌赋》;第22卷《乌部》。

(19) 杨宾:《柳边纪略,策4卷第3页,辽海丛书本,辽沈书社,1984年。

爱新觉罗宗谱网转载

2024年2月7日

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved