本文对皇太极1635年10月13日改“诸申”为“满洲”之谕进行了考述,指出“金”、“诸申”、“满洲”等词的内涵、演变及原因,尤其对“诸申”一词是建州部饮誉超墨尔根自称“女真”的汉语译音之观点做出了有力论证;用大量史料证明“满洲蔓遮说”实际上即为“满洲满饰说”的组成部分。“满洲”一词源于朝鲜人对我国吉林省集安沿鸭绿江上游地区原有部族、地名的称呼。“满洲”一词的由来自清朝末年至民国初年,始在中外史学家面前成为热门话题,但所据不同,看法各异,由冯家升先生归纳为十一种,发表在《东方杂志》第30卷第17号上,题目是《满洲名称之种种推测》。所谓“种种推测”,有罗斯牧师的“满洲”为“清亮”说;市村瓒次郎的“满洲”为“勇猛”说;史禄国的“满洲”为“满猪”说;又“满洲”为“满珠”说;市村瓒次郎的“满洲”为“满重”说;市村瓒次郎的“满洲”为“勿吉”、“靺鞨”转音说;乾隆帝的“肃慎”、“珠申”、“满珠”音转说;“满节”、“满饰”音转说;哥尔斯基的“满洲瞒咄”说;章太炎等的“满洲”为“文殊师利”说;唐邦治、孟森的“满洲”为“满住”说等。近年以来,我国史学界学人辈出,学术空气十分活跃,承史学界前辈研究成果,对此课题研究又有新的推进。现就皇太极定名“满洲”前后“满洲”一词使用情况及近年中国史学界对这一问题探讨的新见加以简略评述与探讨。

1635年10月13日,皇太极宣布:“我国之名原有满洲、哈达、乌拉、叶赫、辉发等,向者无知之人往往称为诸申。夫诸申之号,乃席北超墨尔根之裔,实与我国无涉。我国建号满洲,统绪绵远,相传奕世。自今以后,一切人等止称我国满洲原名,不得仍前妄称。”[①a]皇太极的谕旨,提出四个问题。(1)本族族名由“诸申”(jusen)改定为“满洲”(manju);(2)“满洲”一名,与哈达、乌拉、叶赫、辉发并列,地域在原建州之境;(3)“满洲”一名是原有的,且“统绪绵远,相传奕世”,非为一时伪造。(4)“诸申”一词,是“无知之人”所加,并指出是“席北超墨尔根之裔”。现就此四个问题略加剖析。

(一)皇太极何以将“诸申”改称“满洲”。对此中外学界已早有论述,大体归作三点,一是“明之君臣深鉴宋室之覆辙”,避开汉人忌讳;[①b]二是伴随努尔哈赤统一建州及女真诸部,原有“诸申”一名意义发生变化,不适应发展需要,甚至有辱及本族之处;三是近年有些学者认为古代九夷之一的“满饰”人后裔在当时辽东尚有势力,皇太极效汉高祖借汉中之势称汉王的故事,“为借助于满饰人后裔”之力而称“满洲”。[②b]

在这三个理由中,第三点留待探索“满洲”一词来源时讨论,现首先研究前两个理由。“明之君臣深鉴宋室之覆辙”,致皇太极将“金”改称“满洲”,回避先金称号。对此,皇太极亦辨白过,即明“非宋室之后,我亦非先金之裔”。那么,皇太极定名“满洲”之前,在金国内部对“金”一词的使用到底是个什么情况呢?数年前蔡美彪教授在《大清国建号前的国号族名与纪年》一文中指出“金或爱新作为族名,已在官号中普遍应用,……从努尔哈赤说,未必有明确的国家观念……。金国的国号即是族称或者说族称即视为国名,两者并无二致。”[③b]并以“天命金国汗印”为有力之佐证。所论有理,但“金”号运用是否那样普遍,尚有探讨的必要。清太祖自万历四十年(1612)征乌拉部时大谈爱新(aisin)姓氏高贵。天命建元后,自称“金国汗”始,在其社会上借先金威名确有较大影响。但详查《满文老档》及有关书籍,“金国”、“金”族等的使用主要不是对内而是对外或出自汉官之口。粗计《满文老档》在1612—1637年的25年中,“金”称用过20余次,其中自称两次,与明、朝鲜往返书信各14次与10次。出自他书所载的汉族降官之口有8次之多。如太祖鉴于李永芳镇压辽南民变不力,责其娶我“金女之身”(aisingiranggi)[④b]不知竭力报答。在与明朝、朝鲜及其下官的通信往来中多书“金国汗之书”(aisin gnrun i han i bithe),[⑤b]有时又书“金国皇帝”(aisin gurun i hūwangdi)。[⑥b]投降汉官在奏疏中称“金人”、“金家”或“金汉”并称。如《胡贡明陈言图报奏》中说:“皇帝谕金、汉人都要读书,……但金家不曾读书”。《宁完我请变通大明会典设六部通事奏》中主张“参汉酌金用心筹思,就今日规模立个金典出来”[⑦b]等。都确证金为国名为族称,但在多数情况下,是对外而不是对内使用。

关于“诸申”一词的使用情况与内容变化。在《满文老档》中,“诸申”一词出现最早是1607年3月努尔哈赤所部与乌拉大战于乌碣岩时,因侍卫纳齐布未能及时进战,“悉夺”其所管“诸申”(jusen)。[⑧b]这一词在《满文老档》中使用相当广泛、普遍,粗计自1607年3月记档至1636年8月(天聪九年档除外)的29年中,出现200余次,是“aisin”一词出现的10倍之多。有三种用法,即族称、属民、夷人。作为族称使用占主导地位,是“jusen”一词总出现次数的四分之三。有时写“诸申汗”(jusen han);“诸申国”(jusen gurun);[⑨b]“诸申汉人”(jusen niken);[⑩b]“诸申蒙古”(jusen monggo)[①c]等,皆以族名出现。“jusen”以属民出现的次数是“jusen”总出现次数的四分之一,大体在两种情况下使用。如大将额亦都攻克巴尔达城有功,努尔哈赤赏给他“敕书、户、诸申”(ejehe.boigon.jusen)。[②c]几年后,额亦都参战不力,又夺其“诸申三百男”(jusen ilan tangguhaha be gaiha)。[③c]有时官员犯罪,不是按数量剥夺属民,而按牛录“夺一牛录诸申”(truunirui jusen gaifi)[④c]或数牛录诸申。

“诸申”作为属民原只在女真族(满洲族)内部使用,至太宗朝由于蒙古、汉人归服日众,此词的内涵外延,蒙古和汉人也以jusen代用。如蒙古扎鲁特部戴青之属员(daicin ni jusen be)[⑤c];违纪蒙古贝勒“属员”(jusen)给与吴纳格、鄂本兑族下。[⑥c]又太宗发兵入明境,掠来汉人“甚多”,皇太极概之云“皆为我等之民”(gemu musei jusen ombi kai)[⑦c]。这种将“jusen”一词用于蒙古、汉人名下皆发生在太宗时代。以上的变化是由于自太祖起兵以来,伴随人们对新政权的顺逆,社会发生大分化的结果,往昔社会的平等成员投顺者为编户,俘者为奴,大批诸申降为奴隶。即使编户在八旗制度下,也降为领主之下的从仆,像物品一样可赏赐与人,又可以夺回。作为属民意义的“jusen”的这种变化,再以族称行于外岂不成了具有奴仆意思之民族。另一方面,蒙古、汉族大批聚在八旗下,属民竟是国家主体民族的族称,更是一个统治民族君臣上下所难于接受的。总之,“aisin”或“aisin gurun”一称影响团结汉族,壮大国势国威,进而妨碍战胜明国,实现统一天下之大业;“jusen”一词内涵的深刻变化,更涉及本族的荣辱,不能不变。于是满洲族称便应运而生。

(二)“满洲”一词最早载于何文献,含意和使用情况。“满洲”一词最早出现在朝鲜《笔苑杂记》一书中,是朝鲜世祖鲁山君(1457—1468年)与朝臣让宁的一次谈话中提到“满洲江野人”之事。距皇太极定名“满洲”上溯一个半世纪之遥。在中国文献中出现最早的记载是《满文老档》,即明万历四十一年(1613)记有“明帝遂对女直满洲部(nioi jy manju gurun)淑勒昆都仑汗曰:我劝汝勿讨叶赫”[⑧c]。距皇太极定族名前20余年,终太祖朝档册前后共出现六次。“满洲”一词的最初含意,在清代长期未曾规范化。乾隆四十二年(1777)著名的官书《满洲源流考》,始以“实则部族而非地名”最后确定下来。[⑨c]此后,自30年代以来,孟森、郑天挺、冯家升等前辈史学家皆予以肯定。

据前文所引皇太极谕旨,“满洲”地域之内涵最早不包括扈伦四部,相互处于并列关系。1613年明帝的谕旨也明确指出“女直满洲部”,即“满洲”是“女直”中的一部。1635年5月,皇太极派兵征黑龙江虎尔哈部,有一位穆克西科的人,也指出其先祖源于布库里山下布勒霍里湖,“其同族即满洲部是也”。[⑩c]但“满洲”从其地望角度观察,伴随太祖、太宗的征伐,领土的扩大,含意也变了。天命十年(1625)太祖在致蒙古奥巴台吉的书中指出:“乌拉、辉发、叶赫、哈达,我等满洲国无城,汝等蒙古岂令我等食一碗饭乎。”[①d]将扈伦四部地域也纳入“满洲”一词之中。到皇太极时代,便将“同一语言”的黑龙江诸部皆概于“满洲”之下。满洲部族内容已非太祖起兵初期,有很大的发展。

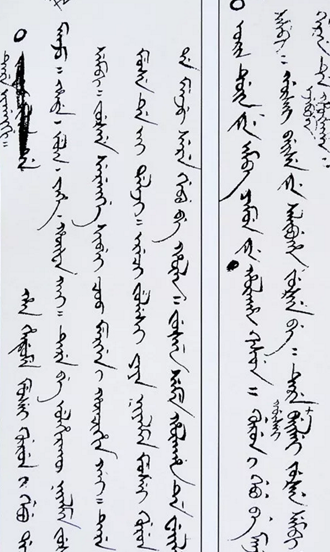

“满洲”一词的使用情况,只有从《满文老档》的原文中求索,才能洞其真蒂,但也必须慎加分析,因为诚如莫东寅先生提醒的那样,《满文老档》多有后日追述。天命九年(1624)以后部分“实乃编纂于皇太极时代”,认为“本来没有满洲这个国名”,只有如孟森、郑天挺和冯家升等先生论述的“部族名”。[②d]现在只好顺手头之便,据东洋文库本老档与太祖、太宗实录对照加以研究了。粗计写有“manju”、“manju guren”字样的共37处,将原档“aisin”改译成“满洲”字样的地方共有8处,将原档“jusen”改译成“满洲”字样的14处。后两种情况均在天聪、崇德间,很明显是将满文“aisin”、“jusen”改译成“满洲”的,而另外37处满汉文对写完全一致。在此勿论真伪,只求其用法。

从这37处“满洲”出现特点看,太祖朝的六次都与外族有关,主要是他称。如1613年“nioijy manju”是明帝谕旨;1615年太祖用兵额赫库伦,额赫库伦不服,挑战说:“满洲兵(manju i cooha)若英勇可来战”。[③d]1619年7月,太祖引蒙古斋赛的话责备其罪状之一是“我不伐满洲(bi manju be dailarakuci)则天鉴之”。[④d]同年十月,再次数蒙古罪状时,重复了上述内容。1625年给蒙古奥巴的书中提到“我等满洲国”,前文已经引证。上述五例除最后一次带有自称性质外,其余四次都来自他称,表明满洲部族在他族眼里确实存在,且与“aisin”、“jusen”之称并行于太祖时期,但地位不甚突出。

天聪、崇德年间,“满洲”一词对内对外均用,比“金”称要广泛得多,都具有族称之意,没有什么大的区别。如1632年11月谕云:“满洲(manju)、蒙古(monggo)、汉人(nikan)各部承政……。”[⑤d]同年12月有“满洲淑勒汗”(manju gurun i sure han)遣察哈剌、董纳密等还至朝鲜[⑥d]等等。

(三)皇太极所提出的第三个问题。从前文所引朝鲜李朝世祖提到的“满洲江”和太祖朝明帝、额赫库伦部、蒙古斋赛等所称的满洲部看,皇太极定名满洲是其“原称”非为伪造,但其“统绪绵远,相传奕世”问题,比较复杂,我们将在下节专门讨论。

(四)关于“诸申”一词是“席北超墨尔根之裔”,因无知之人“妄称”一事。现分两个问题加以研究。即席北超墨尔根和“诸申”的来源问题。

1991年12月,大连出版社出版的瀛云萍新著《八旗源流》一书有这样一段话:“原在正统九年(1444)顷,有女真瓜尔佳氏苏完部(今双阳县地)的一支,在其首领御玉军汗及其子超莫尔根的领导下,北迁于溪泊地方——今嫩江下游以西绰尔河流域,即以地名为部落名,称溪泊部,后讹为‘锡伯部’。其另一部用瓜尔佳姓为部落,后讹为挂勒察部”。[⑦d]这位“御玉军汗及其子超墨尔根”之裔何以有如此大的影响,致使满洲部的族称变成诸申(jusen),属民也同样称之呢?自1607年至1636年的三十年中,《满文老档》记有此词多达200余处,说是“无知之人妄称”,绝无道理,必是超墨尔根及其后人对满洲部有重大震动性的良好影响,故用其名以示荣誉。待满洲部强大到皇太极时代,适应政治需要,又将“满洲”之称提高地位。而此时国人几乎淡漠了本部“满洲”原称,特别是蒙、汉等普通民众更不知晓,因此皇太极便斥之为“妄称”。当然,这段材料也有难解之处,即正统九年及其以后,正是蒙古瓦剌部东进时代,大部分海西、建州女真各部南迁或东进,而超墨尔根一支却恰在此时迎锋北进,令人难解。或许是这行动超常,有力地抗击了蒙古部东侵,保护了建州等部,致女真各部敬服而采用其称号,或超墨尔根是一代名族,强敌不敢犯,周围部落皆冒其名,而行自保,亦未可知。

皇太极既然说“妄称”诸申是席北超墨尔根之裔,那么诸申一称必与席北超墨尔根之裔有关,这又是一个值得探讨的问题。从中国古文献记载可知,自清乾隆时代讨论族称以来,都将诸申、珠申、朱里真等名称归于女真、肃慎之转音。孟森先生在《清朝前记》中认为:“清自称满洲为其部族之名,……实为女真。女真起于辽世或谓即古肃慎之转音,当可信。”但“满洲”与“女真”、“肃慎”之音绝难混同。这样看来诸申如果来源于席北超墨尔根后裔,有可能此部当时自称“女真”,且有较大影响,被建州人读为“诸申”。据《满文老档》载,建州本部并不采用“女真”一名,而是习用“女直”之称。所以《满文老档》中将“女直”与“诸申”并用,而不是将“女真”与“诸申”并用。证明“诸申”之称可能来自超墨尔根之自称“女真”的汉语译音。现将有关事例录于后。

万历四十一年(1613)记有“尼堪汗,女直满洲国淑勒昆都仓汗”,其中“文直满洲国”的原文是“nioi jy manju gurun”。[①e]

天命五年(1620)四月,记有大辽时天祚帝令“女直部诸大人舞”,原文是“nioi jy gurun i ambasa be gemu maksibufi”。[②e]

崇德元年(1636)十一月,皇太极引金世宗谕教育金人“着女直服,学女直语”,原文是“nioi jy etuku be etn,nioi jy gisun be taci”。[③e]

从如上的事实不难看出四个问题:皇太极定名“满洲”确有根有据;金称曾经作为国称族称,但主要对外使用;“诸申”较金称更普遍地作为国称族称通行于国内;而“诸申”一称可能饮誉于超墨尔根部自称女真(jusen)之故。

注释:

①a 《清太宗文皇帝实录》卷25,第29页上,伪满本。

①b 罗振玉:《天聪朝臣工奏议》卷上,第21页下,见《史料丛刊初编》,1924年东方学会印行。

②b 傅朗云:《东北民族史略》,吉林人民出版社1983年版,第152页。

③b 蔡美彪:《大清国建号前的国号族名与纪年》,《历史研究》1987年第3期。

④b 《满文老档·太祖》卷51,第32页。

⑤b 《满文老档·天聪》卷54,第2页。

⑥b 《满文老档·天聪》卷19,第24页。

⑦b 罗振玉:《天聪朝臣工奏议》卷上,第12页下,见《史料丛刊初编》,1924年东方学会印行。

⑧b 《满文老档·太祖》卷1,第10页。

⑨b 《满文老档·太祖》卷49,第4页。

⑩b 《满文老档·太宗天聪》卷10,第1页。

①c 《东洋文库丛刊》卷18,第6页。

②c 《满文老档·太宗天聪》卷48,第14页。

③c 《满文老档·太祖》卷16,第22页。

④c 《满文老档·太宗天聪》卷20,第10页。

⑤c 《满文老档·太宗天聪》卷46,第58页。

⑥c 《满文老档·太宗天聪》卷58,第49页。

⑦c 《满文老档·太宗天聪》卷2,第41—42页。

⑧c 《满文老档·太祖》卷3,第31页。

⑨c 《满洲源流考》卷1,第2页,奉天大同学院出版部1934年。

⑩c 《天聪九年档》;天津古籍出版社1987年版,第55—56页。

①d 《满文老档·太祖》卷65,第49—50页。

②d 莫东寅:《满族史论丛》,三联书店1979年版,第78页。

③d 《满文老档·太祖》卷4,第25—27页。

④d 《满文老档·太祖》卷11,第21页。

⑤d 《满文老档·太宗天聪》卷60,第6—7页。

⑥d 《满文老档·太宗天聪》卷60,第11—12页。

⑦d 瀛云萍:《八旗源流》,大连出版社1991年版,第47页。

①e 《满文老档·太祖》卷3,第31—37页。

②e 《满文老档·太祖》卷15,第22页。

③e 《满文老档·太祖》卷36,第35页。

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved