清朝的宗室封爵制度是维护皇权统治的核心架构,其中亲王(hošoi cin wang)与贝勒(beile)的等级差异体现了森严的等级秩序。本文基于《大清会典》《清史稿》等史料,系统分析二者在政治地位、经济特权、礼仪规格及家族权益等方面的制度性鸿沟。

一、爵位制度的演变与等级序列

清初努尔哈赤时期实行八旗共治,和硕贝勒(hošoi beile)为最高爵位,八旗领主分掌军政大权。1636年皇太极称帝后,参照明制改革爵位体系:废除和硕贝勒称号,新设和硕亲王为宗室最高爵位,贝勒则降至第三等,位列亲王、郡王(doroi giyūn wang)之下。这一变革标志着汗权向皇权的集中。

至乾隆朝定制,宗室封爵形成十二等序列:

* 和硕亲王 → 多罗郡王 → 多罗贝勒 → 固山贝子(gūsai beise)

* 奉恩镇国公 → 不入八分镇国公 → 奉恩辅国公 → 不入八分辅国公

* 镇国将军(三等)→ 辅国将军(三等)→ 奉国将军(三等)→ 奉恩将军

贝勒虽属“高等封爵”,但与亲王实际相差四级,其间存在亲王世子(亲王继承人)、郡王长子(郡王继承人)两级附属爵位。

二、政治地位与礼仪特权

1. 朝会与仪仗规制

* 亲王:仪仗队达63人,含吾仗、立瓜、卧瓜、骨朵各4件,五龙曲柄盖1柄,豹尾枪4杆,前导10人,后从6人。可乘轿至午门下,入宫带侍卫6员。

* 贝勒:仪仗仅30人,器械减半(如吾仗等各2件),无豹尾枪。仅能在阙门外下马,入宫侍卫限4员。

2. 册封与朝仪

* 亲王册封赐金册金宝,正副使由一二品大员(如领侍卫内大臣、礼部侍郎)担任。

* 贝勒册封有册无宝(册为纸质),正副使为三四品官员(如内阁学士、礼部郎中)。

朝会班次中,亲王独列一班居丹陛最前,贝勒则与贝子、公爵同班,站位靠后。

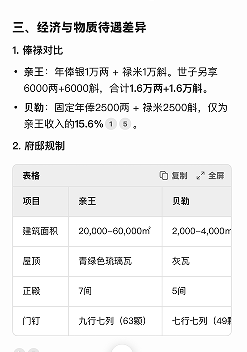

三、经济与物质待遇差异

1. 俸禄对比

* 亲王:年俸银1万两 + 禄米1万斛。世子另享6000两+6000斛,合计1.6万两+1.6万斛。

* 贝勒:固定年俸2500两 + 禄米2500斛,仅为亲王收入的15.6%。

2. 府邸规制

项目 亲王 贝勒

建筑面积 20,000-60,000㎡ 2,000-4,000㎡

屋顶 青绿色琉璃瓦 灰瓦

正殿 7间 5间

门钉 九行七列(63颗) 七行七列(49颗)

四、礼仪象征与社会特权

1. 服饰等级

* 冠饰:亲王冠顶嵌东珠8颗,贝勒减至6颗。

* 补服:亲王绣五爪金龙,贝勒仅四爪正蟒,且两肩无绣。

2. 寿辰典礼

* 亲王寿辰时,本旗都统至佐领全员赴府行二跪六叩礼。

* 贝勒寿辰仅府内属员祝贺,行一跪三叩礼。

3. 妻妾与子女权益

* 妻妾封号:亲王嫡妻称嫡福晋,可纳4侧福晋;贝勒嫡妻称夫人,仅许2侧夫人。

* 子女袭封:

* 亲王庶子可封不入八分辅国公(超品),贝勒庶子最高封一等辅国将军(正三品)。

* 亲王女封和硕格格(郡主),贝勒女仅封多罗格格(郡君)。

五、丧葬待遇的终极差异

1. 辍朝与祭奠

* 亲王薨:皇帝辍朝三日,或亲临祭奠。

* 贝勒薨:辍朝一日,仅遣官代祭。

2. 墓葬规格

项目 亲王 贝勒

葬费 10,000两(含立碑3,000两) 2,000两(立碑1,000两)

棺木 五爪金龙彩棺 四爪蟒纹彩棺

墓地面积 100丈 70丈

守坟户 10户 6户

享堂 5间(绿琉璃瓦顶) 3间(灰瓦顶)

六、制度性歧视与特例分析

贝勒与亲王的待遇差距本质是皇权控制宗室的手段。通过爵位降袭制度(考封),绝大多数宗室后代逐代降等,仅12家“铁帽子王”世袭罔替。特例如怡亲王胤祥,因深得雍正信任,获赐双俸、仪仗增员至80人,墓葬加建望柱华表,凸显皇权对爵位待遇的绝对掌控。

______

结语

清朝通过爵位制度将宗室纳入严密的等级框架,贝勒与亲王的待遇鸿沟体现在政治地位、经济特权、礼仪规范及家族权益等维度。这一制度既保障了近支宗室的优渥地位,又通过降袭规则防止宗室势力膨胀。贝勒虽属高阶爵位,但其实际待遇仅相当于亲王的零头,这种悬殊差异正是清朝“亲亲尊尊”统治逻辑的具象化表达。制度化的等级隔离,成为清廷维系皇权独裁的核心支柱之一。

注:本文核心史料依据《大清会典》(卷六十九)、《清史稿·礼志十二》及乾隆朝定制,案例补充参考雍正朱批谕旨等档案。待遇数据以清中期定制为准,清初及晚清可能存在局部调整。

撰稿:恒毅

爱新觉罗宗谱网

2025年7月13日